2020年02月17日

えっ?後、おもしろ~い

「ばばの日記」

2月17日(月)小雨時々曇り

「じじが、そろそろ帰ってくるかも・・・」と思い、台所でお昼の準備をしつつ

ラジオを聞いていた。

正午のニュースが始まった。

男性アナウンサーがニュースを伝えている。

手を動かしつつ、耳はニュースに集中。

と「ゴキブリに」というフレーズが4,5回。

「ゴキブリ・・・」

その前後の言葉を聞かなかったら????ってなるかな?

と、自分勝手に思いつつ「日本語って面白い」と思った。

アナウンサーが伝えていたのは「5期ぶりに・・・」と言うことだったが

字面だけで見たら、あの、にっくき害虫と同じ。

アクセントも違うし、意味の違いも、すぐ分かるけれど

たまに、日本語って面白いと思うばばだ。

昨日のブログで、「島われんきゃの祭典」に行って来たと書いた。

夕べ、寝る前に、教育長の開会の挨拶に出てきたエピソードを思い出し

じじに話した。

教育長先生が、小学生の頃のテストで

描かれた野菜の名前を書く問題があったそうだ。

きっと、国語のテストだったのかな?と推測したが・・・・

ある野菜の絵がふたつ描かれていたそうで、教育長先生は

1つの野菜の名前は「タマナ」と書き、もう一つの野菜の名前は「デンクゥニ」と買いたそうだ。

結果、担任の先生は2つの答えともに△をしてくれたそうだ。

問題にはキャベツと大根の絵が描かれていたんだなと

方言の分かるばばは、すぐ分かった。

キャベツのことは方言で「タマナ」、大根のことは「デンクゥニ」と言う。

答案用紙に方言で野菜の名前を書いたら、担任の先生は

勿論○は出来なかっただろうけど、×をせず、△をして下さったんだね。

何て、良い先生なんだろう?と思った。

現在の教育長先生は、ばばが初任で赴任した学校の卒業生で

ばばが在職していた当時、小学校4,5年生位だったかなぁ?

昨日のエピソードは、ばばが赴任する前の話かも知れない。

当時は、教員も島出身の先輩方が多かった。

だから、方言で野菜の名前を書いても○をつけてくれたんだと思う。

子どもの、方言の解答に×をせず、△をつけた先輩、

きっと答え合わせの時に、「タマナはキャベツ、デンクゥニは大根」

と、正解を教えたと思う。

この話をしていた時、じじが「僕も小学生の時

方言で答えを書いて×されたことがある」と言った。

「えっ?方言、何て書いたの?」と聞くばばに、「サーキーと書いたら×された」って。

「サーキー」とはね、「櫛」のことなの。

じじやばばの小学生時代は「方言をつかわないようにしましょう」という

教えが一番厳しかった時代だったから、

方言で答えを書いたら、即×だったのかなぁ?

だって、校内で方言をつかおうものなら、すぐ密告され

「わたしは ほういげんを つかいました」という札を

胸から下げさせられる時代だったから。

あんなに「方言をつかっちゃダメ!ダメ!」という時代から

今や「方言は大切な島の宝だから、どんどんつかって

未来へ遺していきましょう」ってさ。

徳之島も島外から来て暮らしている人達も多いし

第一、島の人達でも家庭で方言を話すという人は極々少数だと思う。

今日もね、ある大先輩に電話をしなければならなかったので

かけたら、大先輩が標準語で答えた。

ばばが、方言で話し始めたら、大先輩も方言で対応して下さった。

お店や色々な場所で、顔見知りで島の大先輩だと分かると

くだけた話は、なるべく「島口で」と心がけているつもりだけど

ついつい・・・・ということも多い。

時代と共に、話す言葉も変わってくる事もあるからね・・・

今の幼い子ども達が島口が話せず、意味も分からないように

ばばは、今頃ばやりのカタカナ言葉は意味も分からないのが多いです。

仕方ない・・・・と諦めるべきかなぁ・・・と、弱気になっているばばです。

2月17日(月)小雨時々曇り

「じじが、そろそろ帰ってくるかも・・・」と思い、台所でお昼の準備をしつつ

ラジオを聞いていた。

正午のニュースが始まった。

男性アナウンサーがニュースを伝えている。

手を動かしつつ、耳はニュースに集中。

と「ゴキブリに」というフレーズが4,5回。

「ゴキブリ・・・」

その前後の言葉を聞かなかったら????ってなるかな?

と、自分勝手に思いつつ「日本語って面白い」と思った。

アナウンサーが伝えていたのは「5期ぶりに・・・」と言うことだったが

字面だけで見たら、あの、にっくき害虫と同じ。

アクセントも違うし、意味の違いも、すぐ分かるけれど

たまに、日本語って面白いと思うばばだ。

昨日のブログで、「島われんきゃの祭典」に行って来たと書いた。

夕べ、寝る前に、教育長の開会の挨拶に出てきたエピソードを思い出し

じじに話した。

教育長先生が、小学生の頃のテストで

描かれた野菜の名前を書く問題があったそうだ。

きっと、国語のテストだったのかな?と推測したが・・・・

ある野菜の絵がふたつ描かれていたそうで、教育長先生は

1つの野菜の名前は「タマナ」と書き、もう一つの野菜の名前は「デンクゥニ」と買いたそうだ。

結果、担任の先生は2つの答えともに△をしてくれたそうだ。

問題にはキャベツと大根の絵が描かれていたんだなと

方言の分かるばばは、すぐ分かった。

キャベツのことは方言で「タマナ」、大根のことは「デンクゥニ」と言う。

答案用紙に方言で野菜の名前を書いたら、担任の先生は

勿論○は出来なかっただろうけど、×をせず、△をして下さったんだね。

何て、良い先生なんだろう?と思った。

現在の教育長先生は、ばばが初任で赴任した学校の卒業生で

ばばが在職していた当時、小学校4,5年生位だったかなぁ?

昨日のエピソードは、ばばが赴任する前の話かも知れない。

当時は、教員も島出身の先輩方が多かった。

だから、方言で野菜の名前を書いても○をつけてくれたんだと思う。

子どもの、方言の解答に×をせず、△をつけた先輩、

きっと答え合わせの時に、「タマナはキャベツ、デンクゥニは大根」

と、正解を教えたと思う。

この話をしていた時、じじが「僕も小学生の時

方言で答えを書いて×されたことがある」と言った。

「えっ?方言、何て書いたの?」と聞くばばに、「サーキーと書いたら×された」って。

「サーキー」とはね、「櫛」のことなの。

じじやばばの小学生時代は「方言をつかわないようにしましょう」という

教えが一番厳しかった時代だったから、

方言で答えを書いたら、即×だったのかなぁ?

だって、校内で方言をつかおうものなら、すぐ密告され

「わたしは ほういげんを つかいました」という札を

胸から下げさせられる時代だったから。

あんなに「方言をつかっちゃダメ!ダメ!」という時代から

今や「方言は大切な島の宝だから、どんどんつかって

未来へ遺していきましょう」ってさ。

徳之島も島外から来て暮らしている人達も多いし

第一、島の人達でも家庭で方言を話すという人は極々少数だと思う。

今日もね、ある大先輩に電話をしなければならなかったので

かけたら、大先輩が標準語で答えた。

ばばが、方言で話し始めたら、大先輩も方言で対応して下さった。

お店や色々な場所で、顔見知りで島の大先輩だと分かると

くだけた話は、なるべく「島口で」と心がけているつもりだけど

ついつい・・・・ということも多い。

時代と共に、話す言葉も変わってくる事もあるからね・・・

今の幼い子ども達が島口が話せず、意味も分からないように

ばばは、今頃ばやりのカタカナ言葉は意味も分からないのが多いです。

仕方ない・・・・と諦めるべきかなぁ・・・と、弱気になっているばばです。

2020年02月17日

秋津港の砂糖積み

【じじ写真日記】

R2年 2月17日(月)天気 曇 室温 17.8℃ 外気温 13.1℃ 湿度 57%(室内)(午前7時21分計測)

今日はここにも昨日生涯学習センターで撮った「秋津港の砂糖積み」の写真をアップします。

↑ この画像をクリックしたら大画面表示 します.

(2020年2月16日 14:55 徳之島町生涯学習センターで撮影)

R2年 2月17日(月)天気 曇 室温 17.8℃ 外気温 13.1℃ 湿度 57%(室内)(午前7時21分計測)

今日はここにも昨日生涯学習センターで撮った「秋津港の砂糖積み」の写真をアップします。

↑ この画像をクリックしたら大画面表示 します.

(2020年2月16日 14:55 徳之島町生涯学習センターで撮影)

2020年02月17日

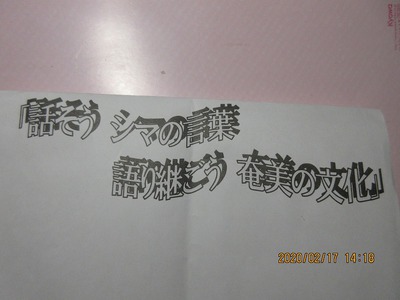

島われんきゃの祭典

【じじ動画日記】

R2年 2月17日(月)天気 曇 室温 17.8℃ 外気温 13.1℃ 湿度 57%(室内)(午前7時21分計測)

今朝は、大陸からの高気圧が張り出してきて島は冬将軍の勢力範囲に覆われで寒くなっている!

昨日は徳之島町生涯学習センターで「第二回島われんきゃの祭典」があった。

その舞台発表の「あったら七月、五尺手拭」

神之嶺小学校・文化財少年団(伝統芸能)

「秋津港の砂糖積み」

亀徳小学校五年生(島口)

をプログラム順に続けて撮影した動画をアップします。

島われんきゃの祭典

(2020年2月16日、14:39 徳之島町生涯学習センターで撮影)

R2年 2月17日(月)天気 曇 室温 17.8℃ 外気温 13.1℃ 湿度 57%(室内)(午前7時21分計測)

今朝は、大陸からの高気圧が張り出してきて島は冬将軍の勢力範囲に覆われで寒くなっている!

昨日は徳之島町生涯学習センターで「第二回島われんきゃの祭典」があった。

その舞台発表の「あったら七月、五尺手拭」

神之嶺小学校・文化財少年団(伝統芸能)

「秋津港の砂糖積み」

亀徳小学校五年生(島口)

をプログラム順に続けて撮影した動画をアップします。

島われんきゃの祭典

(2020年2月16日、14:39 徳之島町生涯学習センターで撮影)